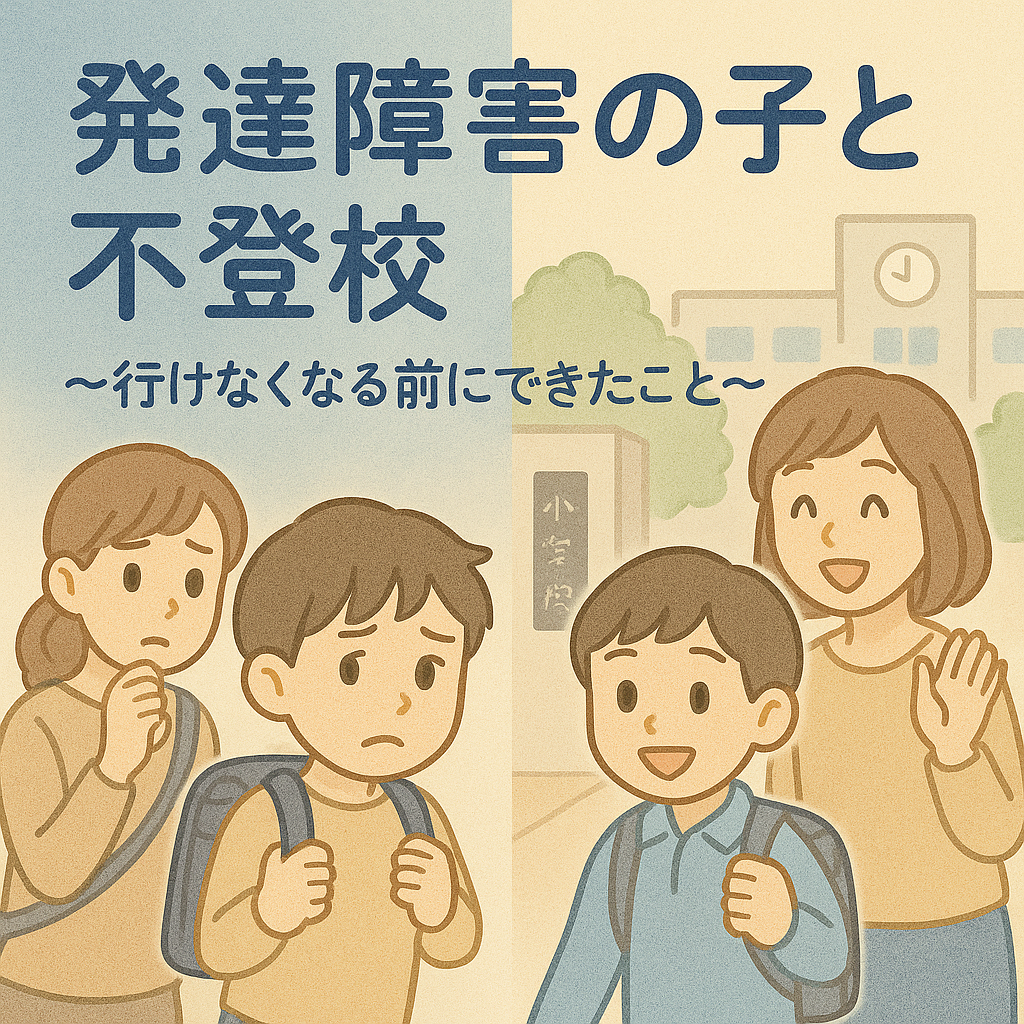

◆ 私が入学より一番心配していたこと

発達障害を持つ長男・次男の小学校入学に際して、私がもっとも不安に思っていたのは――**「不登校にならないか」**ということでした。

勉強がついていけるか、友達と仲良くできるか、運動が苦手でも大丈夫か……心配はたくさんありました。けれど、何よりもまず「学校に通い続けられるか」というベースが一番の気がかりでした。

私の中の“目標”はこうでした:

- まずは不登校にならないこと

- できれば、学校を楽しんでくれると嬉しい

- できれば、友達と関われるようになるといい

- できれば、運動も少し好きになってくれたら…

一番下の“できれば”たちは、「ベース」がクリアできてから、欲張りに足していった目標。

でもこの「不登校にならない」が、特性を持つ我が家の兄弟にはとても高いハードルだったのです。

◆ 長男、小学1年生5月の“行き渋り”

長男は、小学1年生の5月、早くも「行きたくない」と言い出しました。

そのとき彼が出した条件は、「お母さんに自転車で送ってもらうなら行く」。実際この頃は、まだ登校に不安のある子が多く、保護者と一緒に登校している親子もたくさん見かけました。

特に、保育園時代から「グレーかな?」と思っていた子どもたちが、親と一緒に登校していることに気づきました。しかも男の子がほとんどでした。

1ヶ月ほどで落ち着いたものの、学年が上がるにつれて“行き渋り”の内容はハードになっていきます。

◆ 小学3年生:ストレスサインが爆発

小学校3年生の頃、担任の先生との相性が悪く、長男に明らかなストレス反応が現れ始めました。

- チック

- 頭痛

- 夜尿

目に見える「不登校」ではなかったものの、毎日「このまま通わせて大丈夫かな?」と、私の中で警鐘が鳴っていました。

このままでは壊れてしまう――そう感じた私は、病院に相談。この時期から服薬を開始しました。幸い、担任の先生が産休に入り、ストレス要因がなくなったことで落ち着きを取り戻しました。

◆ 昼夜逆転と動画・本がやめられない問題

大きな問題はなくなったものの、長男には動画や読書がやめられず、夜更かしが習慣化するという、いわば“特性”とも言える傾向が残りました。

昼夜逆転が進むと、当然朝起きられなくなり、学校に行けなくなる――この悪循環は、小学生のうちは「不登校」として認識されないこともありますが、中学生以降は完全に不登校扱いになるパターンが多いです。

私はここでようやく気づきました。

**「行けなくなってからでは遅い」**ということに。

◆ 周囲の子どもたちの「不登校事情」

長男が高学年になる頃、クラスに1人くらいは「不登校の子」がいるのが“普通”という雰囲気になっていました。

私が知る限り、女の子2名は特性は見られない、友達も多い、明るい子でした。それでもグループ内の仲違いが原因で、約1年の不登校。そのうち1人は、中学校3年間も不登校が続いたそうです。

一方で、男の子3人ははっきりとした発達の特性があり、うち2人は支援級の子でした。特にいじめられていたわけではなく、「行きたくない」という理由で不登校に。

理由がはっきりしないと、支援の手が届きにくく、親としても「どう対応したらいいのか」が非常に難しい。

このとき、強く思ったのです。

**「行けなくなる前に気づき、対応できる方が絶対にいい」**と。

◆ 次男には“先回り対応”ができた!

長男での経験を経て、次男には先回りの対応ができたと思います。

- 朝のリズムを早くから整える

- 夜のルーティンを徹底する

- 困ったことを言語化しやすいように日記やイラストを活用

- 支援級や先生との関係を密にとる

- 親が「無理に登校させない」柔軟な心持ちを持つ

発達障害の子どもは、不登校になりやすいという現実があります。

だからこそ、生活リズム・人間関係・心のサインを見逃さず、「あらかじめ備える」ことが何より大事です。

◆ まとめ:不登校は“結果”ではなく“プロセス”で予防できる

「不登校にならないこと」は、特性を持つ子どもにとっては決して簡単なことではありません。

でも、不登校は突然起こるわけではなく、積み重ねの中でじわじわとやってくるもの。だからこそ、“行けなくなる前”の工夫や支援、そして親の心構えが大切なのだと、私は強く感じています。

もしこれを読んでいるあなたのお子さんに特性がの心配があったら・・入学前・低学年なら――

**「楽しく通えるにはどうしたらいいか」**を一緒に考えるところから始めてみませんか?

もちろん先回しして考えることが大事だと思います。

私ももし子供達が不登校になったら・・・どんな生活になるか、を考えました。

まず、私の仕事の制限をすることから。生活や学習はどういう方法を試してみるか、小学校とはどんな話ができるか、など考えていました。

発達の心配のある子供を育てる時、いろいろな知識があればどんどん道がひらけていきます!

→😔中学校の不登校を防ぐために🏫

コメント