―「働ける?」「生活できる?」母が重ねてきた日々―

⭐️ 子どもが発達障害とわかったあの日から

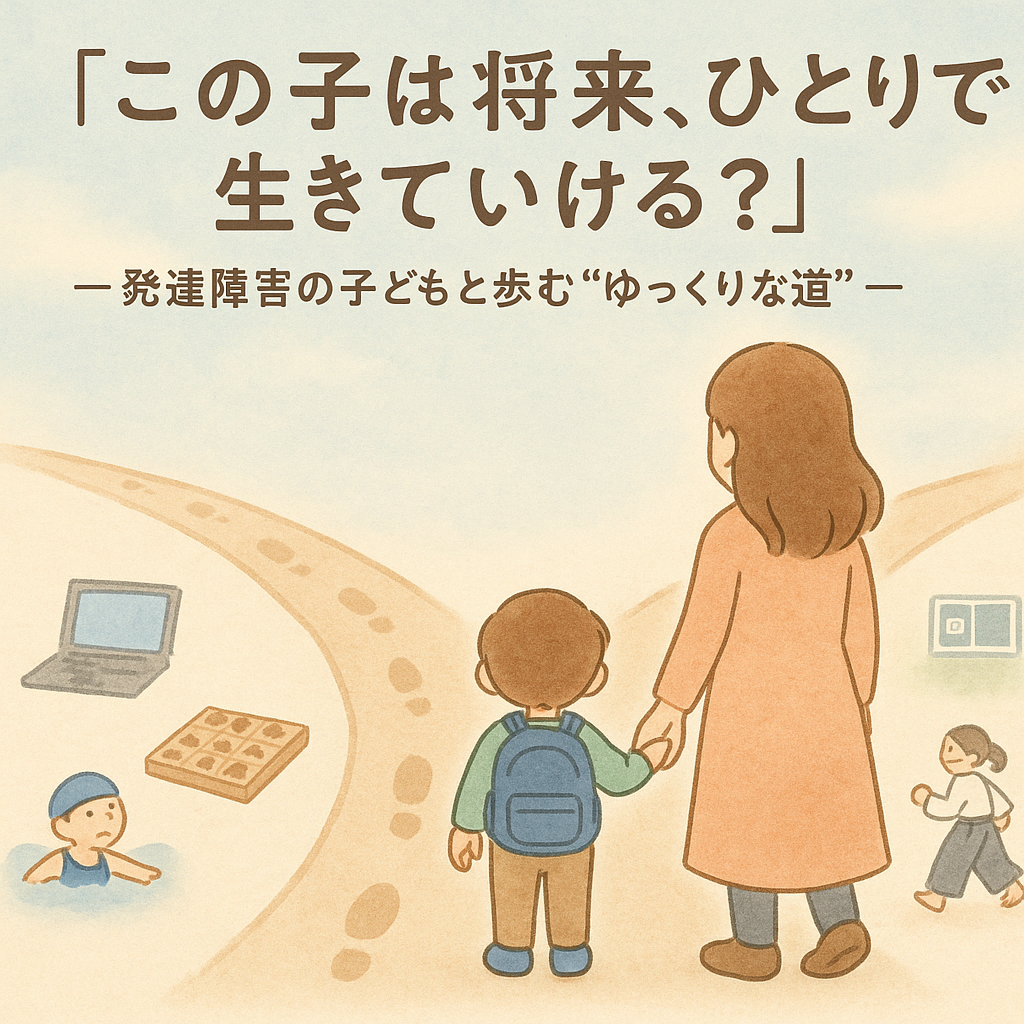

うちの子は発達障害じゃないかと気づいたあの日、真っ先に頭に浮かんだのは「この子は将来、ひとりで生きていけるのだろうか」という不安でした。

親がいなくなった後、自分でお金を稼ぎ、日々の生活をまかなえるのか。職場で冷たくされたり、理解してもらえず傷ついたりしないか…。そんな将来を想像するだけで胸がギュッと締めつけられました。

⭐️「発達障害=稼げない」ではないと頭ではわかっていても

実際、発達障害のある人の中には才能を開花させ、大きく活躍している有名人も少なくありません。エジソン、スティーブン・スピルバーグ、ビル・ゲイツ、イーロン・マスク…。個性が突き抜けて才能として輝くケースもあるのだと知っています。

でも、それは『特別な一部の人』の話であって、我が子がその中は入らない。

現実はもっと地道で、日々の生活を送るだけでも親子でクタクタになるような毎日です。

⭐️ だからこそ、今できる“体験”を増やすことに決めた

「どうせしんどいなら、好きなことを見つけられるようにいろんな体験をさせてみよう」と考え、子どもたちにはできるだけ多くのことに触れさせるようにしてきました。

長男も次男もそれぞれタイプも診断名も違い、興味を示すものもバラバラ。でも共通しているのは、好きなことには強いこだわりと集中力を見せることです。

興味を持ったことはできる限り体験させ、可能な限り習わせてきました。もちろん、特性のことを事前に伝えて相談しました。

習い事や旅行で見えてきた子どもたちの「好き」と「苦手」

● スイミング

喘息持ちだった2人にとって、スイミングは体調面でとてもよい効果がありました。

● 将棋

長男が小さな頃に一番ハマった遊び。趣味として今も続いています。

● 体操・合気道

体操は意外にも運動神経の良さを引き出してくれました。合気道は先生が発達に理解のある方で、礼儀や自信も身につきました。

● 旅行

あちこち連れて行ったけれど、長時間の移動は苦手。海も遊園地もすぐに「ホテル帰りたい」と言う子どもたち。最終的に「近場のホテルでゆっくり過ごす旅行」に落ち着きました。それも、その子らしさ。

⭐️ 転機になった「パソコン教室」

長男が高学年になった頃、「タイピングができれば、将来役に立つ」と思い立ち、パソコン教室に通わせました。すると、2人とも驚くほど楽しく通ってくれたのです。

長男は3年間、次男も2年通いました。その後、長男が高専に入ってから「パソコンの知識が役に立ってる」と教えてくれたとき、本当に通わせてよかったと思いました。

⭐️ 発達障害のある子どもに向いている仕事とは?

もちろん個人差はありますが、特性に合いやすい仕事の特徴として、次のようなものがあります。

| 向いている仕事 | 特徴 |

|---|---|

| データ入力・スキャン業務 | 決まった作業を繰り返すのが得意な子に |

| 軽作業(シール貼りなど) | 視覚で確認しながら進められる |

| 清掃業・整理整頓 | 体を動かしながら静かにできる |

| 動画編集・イラスト制作 | 一人で集中する時間が好きな子に |

| プログラミング・IT業務 | 論理的な思考や強い興味が活きる |

とはいえ、最初から「これが向いている」と決めつけるのではなく、好きなこと・得意なことを見つけ、そこに技術がついてきたら理想的。まずは興味のあることに触れさせ、選択肢を増やしていくことが大切だと感じています。

⭐️ 目標は「中の上」くらいで十分。希望は大きく持ちたい

今は「子どもたちは5年くらい遅れて自分の道を自覚するかもしれない」と思っています。だから、焦らず、でもその時に選べる選択肢を残せるように、いろいろな経験をさせたい。

小さな目標は“下の中”でもいい。でも将来は、“中の上”くらいの生活ができたらうれしい。

「うちの子はハイリスクハイリターンかもしれない」——そんな希望を、私はまだ捨てていません。

⭐️ 最後に

もし今、発達障害の診断を受けたばかりで将来が不安なお母さんがいたら、ぜひ伝えたい。

- 「できること」「得意なこと」は、必ずあります。

- 焦らず、でも“選択肢”は増やせるように。

- 急には色々体験させることはできない、チャンスがあれば関わらせる事を意識する、で十分。

- 小さな積み重ねが、子どもの未来を支えてくれる。かもしれない・・・

一気に進めるなんて無理。時間をかけて取り組んだ方がいい。なるべく小さいうちに方向性を考えて生活の中でいろいろ試してみること。子供が夢中になることがあれば嬉しい。続けさせる。飽きたらやめさせてもいいし・・。習い事も体験も子供も親もしんどくならないようにできる範囲で試せばいい。

我が家もお金も時間も限られた中、そんなに多く体験させたわけではないんです。

でも何も考えないで過ごしていたらもっと少ない体験だった、と思います。

振り返れば、「まあ、こんなもんかな」と思う程度の生活でした☺️

→🤔「発達グレーかも?」と思ったら…何をすればいい?

コメント